Молодого художника производственного объединения «Гжель» Валентина Розанова я встретила в маленькой заводской мастерской. Он нехотя оторвался от работы: ему явно было жаль терять время на разговоры...

Биография Розанова оказалась короткой и несложной, как, вероятно, большинство биографий сегодняшних молодых людей. Родился в городе Клину, в дружной семье. После окончания восьмого класса поступил в Абрамцевское художественно-промышленное училище. Дипломную работу — декоративную вазу — делал в Гжели. Здесь и остался. Здесь и задумал свое первое произведение — кумган.

«Кумган» в переводе с тюркского означает «сосуд пустыни». Много декоративных и живописных деталей сплавлено в нем, труден он в работе — и этим трудом проверяется мастерство ваятеля. Во все времена делали в Гжели кумганы. Может быть, именно поэтому решил создать свой «сосуд пустыни». Художник чувствовал: чтобы состоялась его творческая биография, она должна вплестись в биографию Гжели, уходящую корнями в далекое прошлое...

Много карьеров под Гжелью. Много рвов. Это следы работы глинознатцев из окрестных деревень. Недалеко от Гжели — Речицы, Новохаритоново, Турыгино, Бахтеево, Кузяево; деревни околицей цепляются за околицу, словно петелька за крючок, и в каждой обязательно труба высится — гончарный завод. А в давние времена горны строили в складчину на две-три семьи, и в каждой избе лепили крынки, кувшины, игрушки...

Впервые местечко Гжель, что под Москвой, упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты 1328 года. К середине XVII века относятся первые сведения о Гжели как о местности, богатой хорошими глинами. По указу царя Алексея Михайловича крестьяне Гжельской волости ежегодно поставляли «глины белые двадцать возов, которая глина пригодилась к аптекарским и алхимиским делам». Гжельская волость целиком была приписана к аптекарскому приказу.

«Едва ли есть земля самая чистая и без примешания, где на свете... разве между глинами, для фарфору употребляемыми, какова у нас гжельская... которой нигде я не видел белизною превосходнее»,— писал Михаил Васильевич Ломоносов. Его ученик Дмитрий Виноградов и заводчик Афанасий Гребенщиков были посланы изведать, не пойдут ли гжельские глины на русский фарфор. Подошла глина! Составили они рецепт и изготовили по нему первую в России фарфоровую посудину, неглазурованную, с тусклой прозеленью.

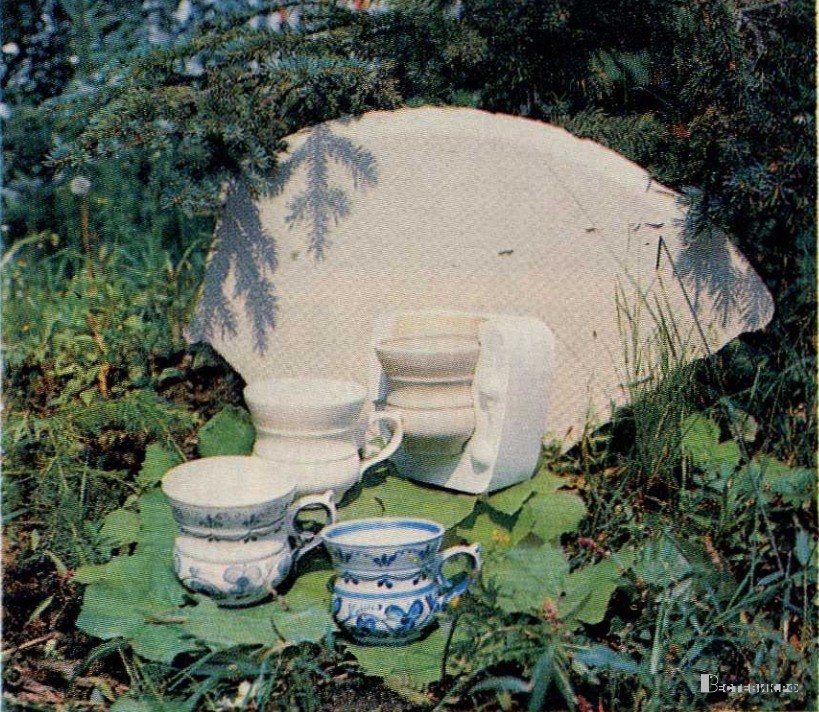

В 1724 году Афанасий Гребенщиков основал в Москве, возле Таганских ворот, завод по производству майоликовой посуды. Работали на заводе большей частью гжельские крестьяне, привозившие сюда глину. Отработав срок и разузнав все секреты, смекалистые мужики возвращались домой и продолжали заниматься гончарным ремеслом. Они строили небольшие горны и обжигали в них свои изделия — миски, кружки, кувшины, кумганы, рукомойники, лампады, чернильницы, игрушки. Расписанные сценками из народной жизни, цветами и птицами, эти недорогие вещи быстро раскупались. Здешняя земля никогда не давала хорошего урожая, и гончарный промысел был для гжельского мужика основным занятием.

Постепенно Гжель стала полным хозяином керамического производства в России. Завод Гребенщикова в 1773 году был закрыт: гжельская майолика превосходила гребенщиковскую как по росписи, так и по качеству глазури. Гжельцы расписывали изделия по глазури высохшей, но еще не обожженной. Эта техника росписи не допускала никаких исправлений, требовала от живописца природного чутья и понимания красок. Эмаль ранних гжельских изделий почти никогда не имела заметного цека, то есть трещинок, мастер учитывал малейшее расширение эмали и черепка при обжиге. Потому-то и соперничала Гжель со знаменитыми мастерскими Руана, Мустье, Невера во Франции и Дельфта в Голландии.

Но все эти глиняные изделия уступили в прочности и легкости тонкому фаянсу, изобретенному в Англии и захватившему мировой рынок во второй половине XVIII века. Погибли тогда в столкновении с ним французские мастерские, пришли в упадок Дельфт и Гжель.

Однако в начале XIX века в Гжели все еще дымили гончарные горны. Сенатор, обследовавший перед самой войной 1812 года все промышленные районы Европейской России, посетил среди них Гжель и отметил в своем докладе, что «из простой глины здесь делают во множестве столовую посуду, покрытую белым свинцовым глазуром, которую недостаточные люди по дешевизне ее охотно покупают».

Со временем купцы Кузнецовы из деревни Речицы скупили разорившиеся гончарные гнезда — так появилась в России фарфоровая монополия. Товарищество Кузнецовых, заполонив промышленным фарфором российский рынок, погубило мелкие заводики и мастерские. Навыки живого искусства, выработанные многими поколениями гжельских мастеров, стали забываться.

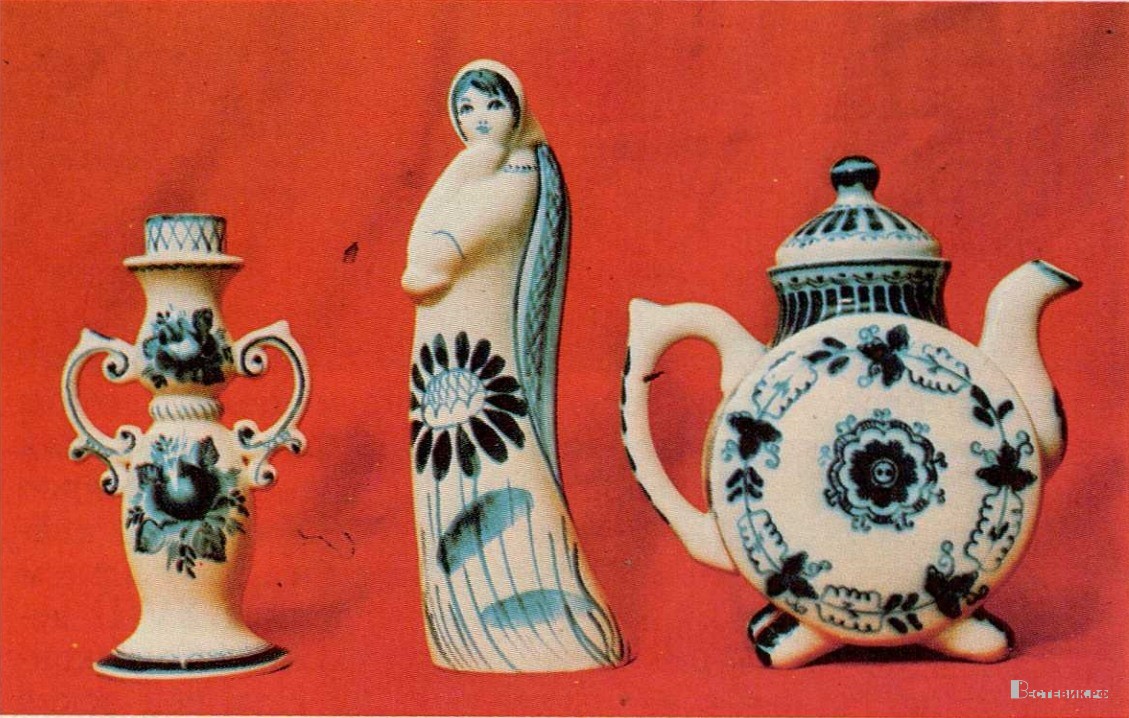

И потерялось бы самобытное ремесло, если бы в советское время не пришли ему на помощь талантливые искусствоведы и художники. Первыми среди многих, кто возрождал Гжель, были Александр Борисович Салтыков, Наталья Ивановна Бессарабова и Татьяна Сергеевна Дунашева. Благодаря их поискам, художественному вкусу утраченные звенья гжельского мастерства стали восстанавливаться. Сегодня, как и прежде, гжельскую керамику делают в нескольких деревнях, и, как прежде, широко известна она во всем мире.

Кумган — первое свое изделие — Валентин Розанов готовил долго. Эскизов, набросков — он рисовал дома, и в электричке, и за рабочим столом — скопилась целая папка. Хотелось, чтобы сосуд был современным и чтобы в то же время чувствовалась в нем старая, привычная Гжель. Долго не получалась крышка. Однажды поздно вечером, уже перед сном, пришла идея — слепить хваток на крышке в форме поющей птички. Этот прием редко, но использовался в гжельских изделиях XVIII века. Зарисовал несколько вариантов крышки. Утром окончательно остановился на одном из них. Наконец эскиз кумгана на ватмане: круглое туловище, витиеватый тонкий носик, высокое узкое горло, круто согнутая ручка. Только тогда Валентин показал эскиз Татьяне Сергеевне Дунашевой, которую и сейчас считает своей наставницей. Художница посоветовала кое-что убрать, но в целом благословила его работу.

Вечерами, отработав смену — Валентин расписывал фарфор на потоке,— он уходил в модельную мастерскую. Здесь, в маленькой комнате, заваленной мучнисто-белыми отливками, вдыхая пресный запах теплого влажного гипса, настойчиво вытачивал на гончарном круге модель своего кумгана. Ему хотелось сделать самому всю работу от начала и до конца, как творили свои изделия старые гжельские мастера. Долго не получалось так, как хотелось, что-то постоянно ускользало из-под пальцев, задуманное не переходило на гипс. Как одухотворить и облагородить мертвый материал?

Наконец, когда модель получилась и учтена была усадка при обжиге, Валентин строгой линией разделил ее на две равные части. И начал формовать. Под белой коркой влажного, еще греющего гипса скрылась одна половина модели. Схватившись, гипс передал в зеркальном изображении все мельчайшие ее детали. Потом Валентин то же сделал со второй половиной, ручкой, носиком и крышкой. Когда формы подсохли, молодой гончар осторожно соединил их пустотелые части. Получился сосуд, и он залил его шликером — жидким фарфором.

Потом? «Потом — главное аккуратность,— рассказывала мне Татьяна Сергеевна Дунашева.— Разъединяют половинки формы и извлекают туловище кумгана. Освобождают из формы носик и ручку. Их, обмакнув в шликер, нужно приклеить к туловищу. Затем в носике сверлят дырочки — сито для слива, тщательно затирают мокрой губкой швы. Валентин провел всю эту операцию безукоризненно, с редким терпением...»

Каждая работа Валентина Розанова требует сосредоточенности и терпения

Розанов осторожно поставил кумган на полку — обсохнуть. Через сутки кувшин побелел и слегка звенел при легком ударе, но был еще чрезвычайно хрупок. Осторожно промыв его и тщательно огладив, Валентин понес свой кумган к горновщикам на утильный обжиг.

Сутки и еще десять часов провел кумган в горячей печи. Когда Валентин вынул его, изделие было крепким и пористым. Теперь можно расписывать: сначала карандашом, потом тонкой беличьей кисточкой художник нарисовал черным кобальтом на круглых боках кумгана розы и листья, расписал крышку, носик и ручку. Когда роспись высохла, Валентин окунул кумган в серовато-белую сметану глазури. Роспись моментально исчезла под поливом. Художник обтер мягкой тряпочкой донышко и поставил изделие подсохнуть. Настало время поливного обжига.

Я знала, что ранние гжельские изделия, те, что сохранились в музеях, расписаны желтой сурьмяной, зеленой и синей смальтовой, лиловой и коричневой марганцевой красками. Отчего же сегодня традиционен в росписи только синий кобальт? Этот вопрос меня занимал давно, и теперь я спросила об этом Валентина.

В середине девятнадцатого века гжельские мастера целиком перешли на синюю смальту. Скорее всего победила выразительность одноцветной гаммы, но не обошлось тут, конечно, без влияния «голубого» Дельфта. Когда художники Салтыков и Бессарабова возрождали Гжель, они остановились на подглазурной свободной росписи кобальтом.

— А как завершалась работа над кумганом?

— Пойдемте, покажу,— ответил художник. ...Старый Турыгинский горн из щербатого огнеупорного кирпича до сих пор топят дровами. Жар этого горна дает самый лучший обжиг. Горновщики готовили печь к загрузке: в круглом лоне печи устанавливали столбы из желтых барабанов — капселей, заполненных будущим фарфором, потом принесли «термометр» — набор пронумерованных фарфоровых пирамидок, вдавленных в шамотную глину.

— Конусы Зегера,— пояснил Валентин.— Их придумал в прошлом веке гончар из Мейсена. Когда температура в горне повышается, конусы один за другим оплывают и клонятся. По их номерам горновщики определяют через смотровое окно температуру в печи. И сейчас нет у гончаров более надежного прибора...

Когда все капсели заняли свои места в печи, горновщики заложили вход кирпичами и замазали его жидким шамотом, потом поставили вторую такую же стенку и стали разводить огонь во всех четырех топках.

— Тонкое дело — температура. Если поднять ее быстро — глазурь расплавится, а вода из фарфора еще не испарится — изделие вздуется, покроется пузырями. Если передержишь — потечет кобальт, начнется осадка. А куда капсель в печи поставить? Вниз? Вверх? В холод? В пекло? Лучше всего — посередине. Если все рассчитаешь правильно, черепок получится голубоватый, с блестящей поверхностью, а под прозрачной глазурью — синие-синие розы глубоких сапфировых тонов...

Не сразу получился у Валентина задуманный кумган. Пять сосудов сделал Розанов — менял и скульптуру, и роспись, и только шестой представил на художественный совет. Приняли. Одобрили. Рекомендовали в план освоения.

За кумганом последовали другие вещи. А первое изделие, которому он отдал так много настойчивости и любви, вошло в золотой фонд современной Гжели. Работы Розанова стали экспонироваться на выставках. Художественные музеи страны начали включать его изделия в свои каталоги. В 1980 году за работы, развивающие лучшие традиции народного промысла, Валентину Розанову была присуждена премия Ленинского комсомола.

Теперь Розанов — старший художник объединения — один из тех, кто определяет сегодняшнее лицо Гжели.

— Местные гончары из поколения в поколение оттачивали умение работать с глиной, откидывали все наносное, безвкусное, лишнее,— говорит, заключая нашу встречу, Валентин.— Нам нужно сохранить красивую простоту крестьянских вещей...

Е. Фролова

1982г

http://www.perunica.ru/chistiy_ist/5125-rozy-gzhelskoy-zemli.html

Пожаловаться

Тренажёр ПравИло - оздоровительные растяжки. (Москва, производство, купить)

Тренажёр ПравИло - оздоровительные растяжки. (Москва, производство, купить)